第39回エレクトロニクス実装学会(JIEP)春季講演大会 レポート

2025年03月27日図研は3月11日(火)~13日(木)に開催された「第39回 エレクトロニクス実装学会(JIEP) 春季講演大会」に参加しました。学会および当大会の概要、そこでの講演、展示などについてレポートします。

エレクトロニクス実装学会と春季講演大会

エレクトロニクス実装学会は「IT革命の中核をなすエレクトロニクス産業の発展や生産技術の向上に多大な貢献を果たしうる学会」として産・官・学のいずれからも注目されており、この春季講演大会はエレクトロニクス実装技術に関する最新の研究開発成果を互いに発表し情報交換する場として、毎年3月に開催されています。会場は持ち回りとなっており、前回は東京理科大学 野田キャンパスで、今回は2019年にもClub-Zで取材した拓殖大学 文京キャンパスでした(2023年よりオンライン聴講とのハイブリッド開催)。

当大会では3日間で100を優に超える講演が行われます。その多くは一般公演で、募集要項で発表されている分野(例:カーエレクトロニクス実装、高速高周波・電磁特性技術、光回路実装技術など)のいずれかのテーマで事前に提出された予稿により、分野ごとに日時・会場にアサインされます。後述の図研 藤田の講演はこれにあたります。

一方で主催者からの依頼講演もあり、例えば近年宇宙空間で使用する電子機器での部品の内蔵化が進んでいることから、ロケット開発などを手がけるインターステラテクノロジズ社と、部品内蔵基板設計ソリューションを持つ図研とが、今回「部品内蔵・検査技術」分野で依頼公演を担当しました。

企業プレゼンテーション:3次元実装を支援するシステム協調設計環境

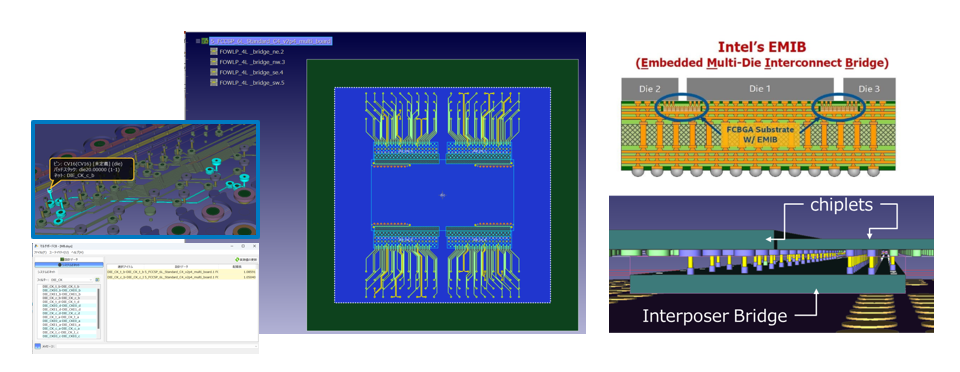

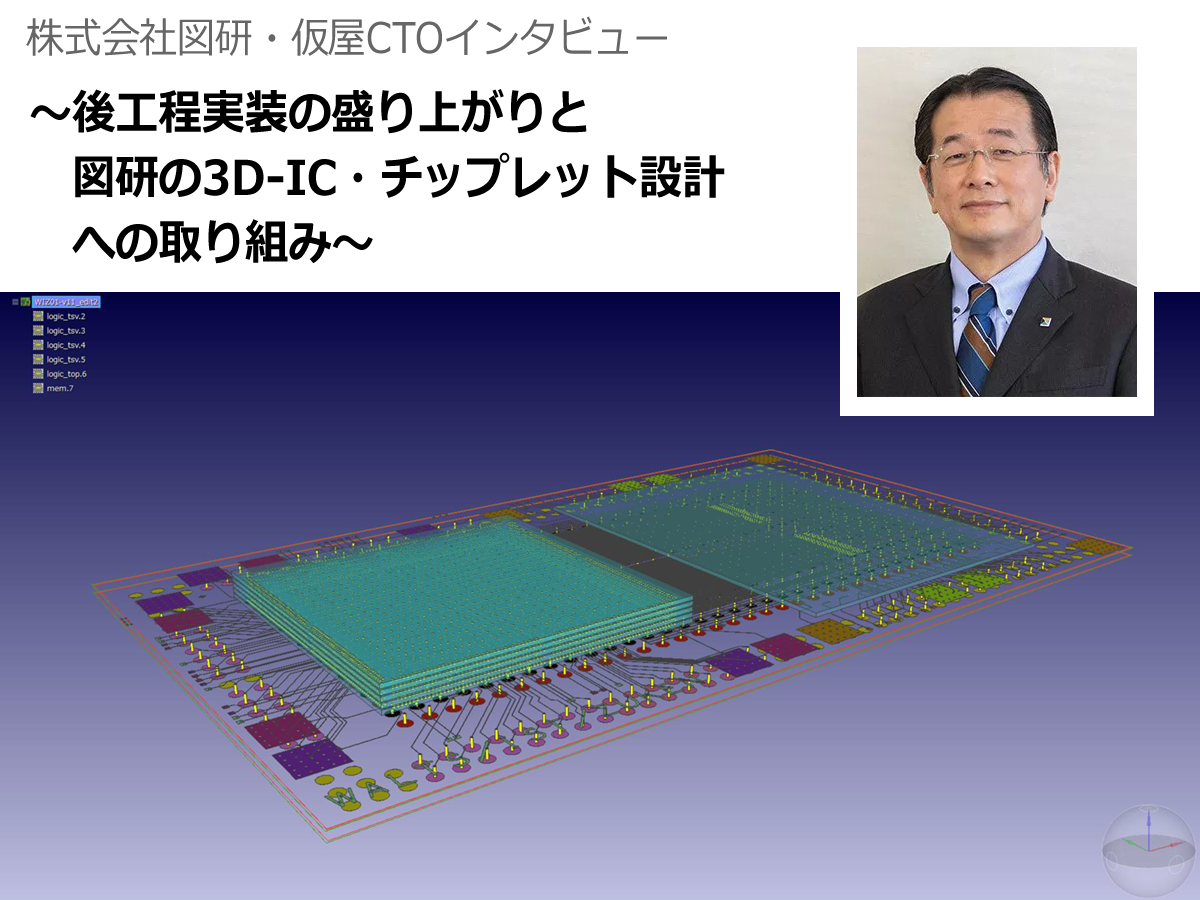

12日(水)、「企業プレゼンテーション」トラックにて当社 技術本部 EL開発部 藤田 陽子より「CR-8000 Design Force 3次元実装を支援するチップレット・先端半導体パッケージ・システム協調設計環境」と題して講演を行いました。内容のベースとなったのは昨年11月のJEVeC DAY 2024でのブース講演ですが、冒頭で図研がDesign Forceのパッケージ設計モジュールの進化に注力している背景として、半導体のチップレット化をはじめとして、インターポーザー上に複数のチップレットや、異なるテクノロジーのチップを搭載したりするようになってきていること、配線L/S(ラインアンドスペース)、バンプ径/ピッチの微細化や、3次元に複数チップを積み上げることで配線長の縮小を図る傾向などを紹介しました。

また、3次元積層構造のサポートとして、チップレット、インターポーザー、パッケージ基板のマルチボード接続や、チップレット間のインターポーザーブリッジを内蔵部品で接続し、部品間接続を確認できることなどを説明しました。

依頼講演:部品内蔵基板と半導体パッケージング工程へのシステム設計アプローチ

13日(木)、「部品内蔵・検査技術」トラックにて当社 技術本部 EL開発部 松澤 浩彦より「部品内蔵基板と半導体パッケージング工程へのシステム設計アプローチ」と題して講演を行いました。部品内蔵技術がさまざまなモジュールで活用されてきている事例を複数ご紹介した後に、実装技術へのCADの対応が現在「Design 4.0」まで来ていると説明しました。

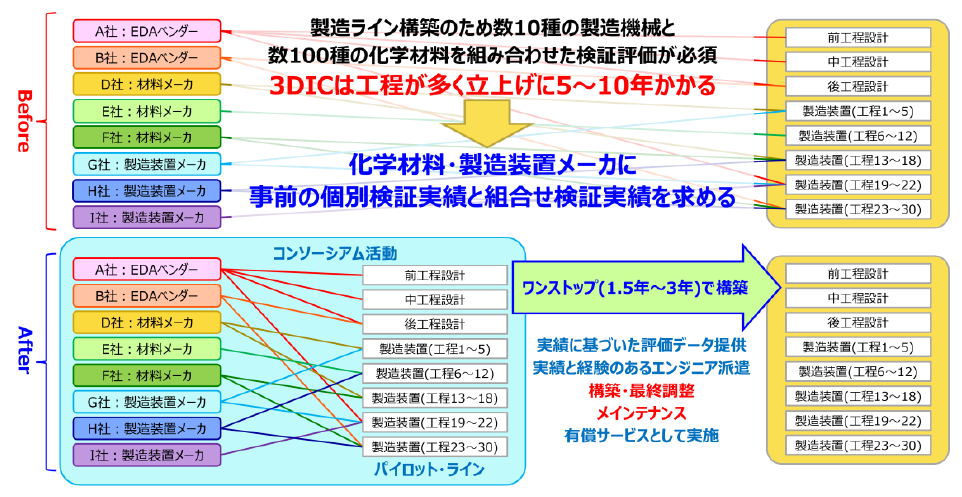

次に、「なぜ今3D ICなのか?」という疑問に対する答えとして、2nm~4nmプロセスの活用により配線長の短縮、基板面積ひいては材料の大幅削減、ノイズ特性の劇的改善や処理速度の大幅向上などのさまざまなメリットがある点を紹介。そうした中、SoCからパッケージ、プリント基板に至るシステムトータル設計において、3D ICが対象となる半導体設計後工程のフェーズに、上下流からの各種要求が「チャレンジとなって集約されがち」である旨を説明しました(この話はSEMICON Japan 2024のブ―ス講演などでもしています)。

また、工程が多い3D ICの設計・製造にあたり、各メーカーが独自で装置や材料などを評価・選定すると、採用する側・される側の双方に相当の負荷がかかるので、これを是正すべくこの業界内でのエコシステム(コンソーシアム、アライアンスなど)が生まれていることを紹介しました。

最後に、新たな半導体の時代に向けたCADのあるべき姿として、「絵が描けても製造できなければ意味がない。絵に描いた餅ではなく、その技術が食べられる餅になってきているかを見定めながら発展させる必要がある」と表明して終わりました。

企業展示の目玉となった空間再現ディスプレイ

昼食時のコアタイムを中心にブース展示を行い、企業プレゼンテーションのテーマである「CR-8000 Design Force 3次元実装を支援するチップレット・先端半導体パッケージ・システム協調設計環境」について、講演スライドをパネル化したものや関連ドキュメントなどで来場者に紹介しました。

今回展示の目玉となったのが、ご縁があって映像周辺機器の設計や販売などを手がける株式会社ブレーンズ・システム様からお借りした、ソニー株式会社様製の空間再現ディスプレイ(Spatial Reality Display、以降SRD)です。このSRDは、画面の前にいる一人の人間の左右の目の位置を捉え、それぞれの目に右目用、左目用の映像をリアルタイムで作成して届けることで、ゴーグルなどの器具を使わず裸眼で立体画像・動画を見せることができるディスプレイです。

Design Forceで設計したインターポーザーやパッケージのデータを、SRDで表示させたところ、見事に手前に浮き上がって見えました。また、データによっては画面手前が切断面となって内部が覗けるようになっており、来場者は一様に驚いた様子でした。

(実際には視差を捉えて立体視できますが、動画ではお伝えできません…)

なお、事前に本機のデモを当社でやっていただいた際に、開発部門のメンバー数名に紹介したところ、

●今すぐではないが、将来的にニーズがあれば図研のツールでSRDに対応させる可能性もあると思う。

●モノができ上がってからより、設計している最中にさまざまなことを確認したいという要望があるはずで、何をどのように見せられれば設計者にとって有益なのかを考えるべき。

●ただ見るだけではなく情報の共有に有効だと感じる。デザインレビューの場面で活用できそう。

●メカ要素やハーネスなどが含まれる製品を見る方が、立体視できるメリットをより感じられるのでは。

といった意見が挙がりました。

また、現場で本機をご覧になった検査機器メーカーの方が、「はんだ領域の結果表示を、展示会や自社ショールームなどで見せる場合にとてもよさそう」との感想を述べられていました。

最終講演後に、Club-Z編集局も何人かの方にご挨拶したり、松澤の紹介でインターステラテクノロジズの方から近年のロケット・衛星事情についての興味深いお話を伺ったりすることができました。

JIEPでのこの春季講演大会、そして秋季に行われるマイクロエレクトロニクスシンポジウム(MES)などでは、このようにエレクトロニクス実装に携わる企業や教育機関の方と交流を深めることもでき、有用な活動であると感じました。ご興味をお持ちの方は、ぜひこちらをご覧ください。