第15回 メンバーのスキルに基づいた組織文化の見える化

2025年04月21日前回までの記事では、仕組み構築や業務改善を機能させ定着させるカギについて紹介しました。それは、組織文化に基づいた業務の仕組み作りと個人の意識改革の両軸で取り組むことです。また、組織文化競合価値観フレームワーク(CVF)の4つの組織文化タイプや、業務の仕組みと個人の意識の成熟度に基づいた両軸分析によって組織文化を定量的に分析できることも紹介しました。

今回は、個人の業務や組織に対する認識を定量化した上で、より詳しく組織の特性を捉えることができる「両軸分析」の利用方法をご紹介します。

1. 両軸分析による組織文化ベンチマーキング

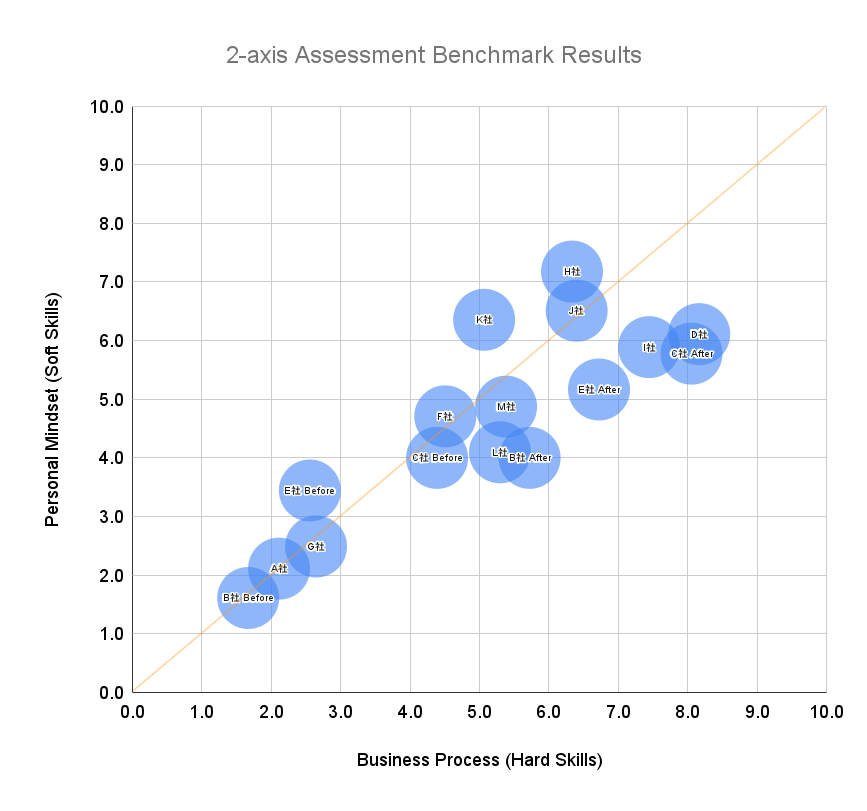

図1は、前回ご紹介した両軸分析の各社ベンチマーキングの例です。前回よりもサンプル数を増やしていますので、少しだけ復習しておきたいと思います。業務の仕組みの理解度(Business Process)と業務に対する意識・姿勢の度合い(Personal Mindset)を2軸とし、どちらも最低点が0点、最高点が 10 点です。

業務の仕組みの理解度と業務に対する意識・姿勢による組織成熟度の比較

業務の仕組みの理解度(前回「業務の仕組み 成熟度」と紹介)は、業務そのものを遂行するために必要となるスキルの程度ということができます。そして、業務に対する意識・姿勢(前回「個人の意識 成熟度」と紹介)の度合いは、仕事を進める上で必要なチームワークやコミュニケーションといった行動に関するスキルの程度ということができます。つまり、第13回「仕組みと意識の『両軸の改革』」で解説した、ハードスキルとソフトスキルということです。

メンバーのハードスキルとソフトスキルの全体像を把握することが、総合的な組織の状態を知る、言い換えると、組織文化を把握するということであり、組織が持っているパフォーマンスの度合いを知るということです。

図1に示す両軸分析のベンチマーキングによって、他社との相対的な組織パフォーマンスを知ることができます。また、ハードスキル(業務の仕組みの理解度)とソフトスキル(業務に対する意識・姿勢)には全体として正の相関があるため(点線は相関の中心線を示しています)、自社がそこからどのくらい外れているかを見ることで、ハードスキルが弱いのか、ソフトスキルが弱いのかがわかります。

たとえば、H社のようにハードスキルと比較してソフトスキルが高い組織は、業務の効率化や高度化の仕組みの構築や改善が、短期間で効果として現れる可能性が高く、一方、D社のようにハードスキルが高い組織は、メンバーのソフトスキル向上の施策を強化することで、既存の仕組みの効果を最大限に引き出し、さらなる改善が期待できます。

B社、C社、E社は、両軸の改革の実施前(Before)と実施後(After)の評価結果です。この3社は CVF 分析結果をもとに活動の中期計画を作成して仕組み構築と意識改革を進めたことで、ハードスキルは約4ポイント、ソフトスキルは約2ポイント向上しており、実際に売上や生産性といった目に見える効果を出すことができています。

両軸分析ベンチマーキングによって、現状の組織文化の成熟度を知るとともに、改善・改革の活動や進捗を把握することができます。他社とのベンチマーキングによって、組織パフォーマンスの向上余地がどのくらいあるのかもわかるということを紹介しました。

2. 個人分布による組織文化の分析

前回、前々回の記事でお伝えしたように、組織としてのパフォーマンスを高める基本は、メンバー一人ひとりのハードスキルとソフトスキルを高めることです。両軸分析では、個人分布を見ることで、さらに踏み込んだ組織の状態の把握が可能となり、メンバーのスキル管理や向上のための施策に有効な情報となります。

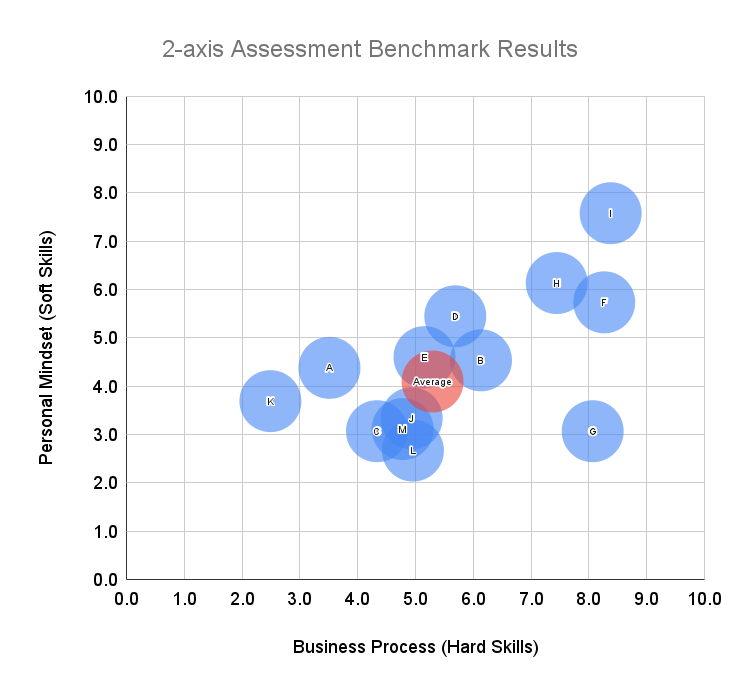

L社のハードスキルとソフトスキルの個人分布は正の相関となっている

図2は、L社の設計部メンバーの両軸分析結果の分布です。A~Mは各設計者を示しており、Averageの位置が、図1のL社の位置と同じことが確認できます。右肩上がりでハードスキルとソフトスキルとに正の相関関係があることがわかります。ただし、ハードスキルもソフトスキルもメンバーのバラツキが比較的大きいといえます。

L社の設計部は、業務規定や設計ガイドラインなどがしっかりと整備され、その教育に時間をかけているので、メンバーは自分の業務プロセスに対する理解度や実践度を客観的に判断することができます。また、数人の優れたリーダーが他のメンバーを引っ張っているため、リーダーの言動や振る舞いが基準(お手本)となって、メンバー自身の言動や振る舞いを客観的に判断することができるという特徴があります。ただし、中途採用者が多いことで、この会社での業務経験のバラツキは大きいです。組織文化といえるこのような特徴が、図2の個人分布となって現れています。バラツキを小さくするためには、リーダーが中心となってハードスキルとソフトスキルを具体化し、その内容に基づいてチーム内のコミュニケーションを高めることが有効です。

このような分布となる組織は、マネジャーやリーダーの理解を得ることが前提ですが、業務の改善や改革を比較的進めやすい傾向があります。

ところで、Gさんのように大きく外れているメンバーがいるのが気になりますか? こういうメンバーは、多くの組織で見ることができます。Gさんは技術レベルが高く、仕事での成果も出しているものの、チームで仕事するのが苦手なタイプで、マネジャーを悩ませているメンバーの1人です。このマネジャーは、上位マネジャーにGさんの特徴を定性的にしか伝えることができなかったことも悩みの1つだったのですが、このグラフで可視化したことで上位マネジャーの理解を得ることができたと言っていました。

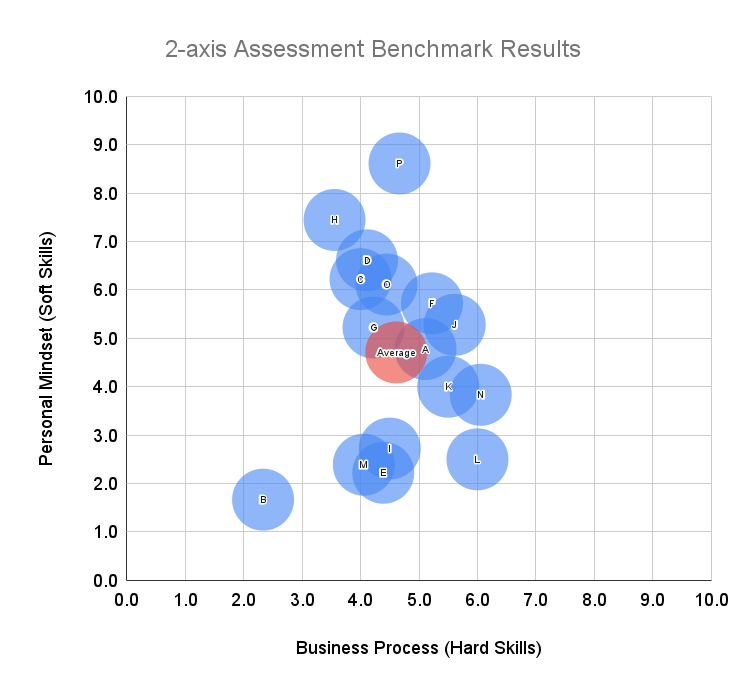

それでは、別の特徴的な組織も紹介しましょう。図3は、F社設計部の両軸分析結果の分布です。

F社の個人分布は負の相関で個人のソフトスキルのバラツキが大きい

F社は、ハードスキルに較べてソフトスキルのバラツキがかなり大きいことがわかります。また、先ほどのL社と違い、右肩下がりの負の相関となっています。

F社の設計部は、開発している製品の種類が少なく派生開発が多いことから、業務が定型的となっており、各メンバーが担当している仕事やそのプロセスに対する理解、実践のバラツキが小さくなっています。ただし、開発標準や手順書などの内容を把握しているメンバーは少なく、これまでの経験に基づいて仕事しているという状態です。メンバー同士も阿吽の呼吸で仕事を進めているものの、それぞれが属人的な仕事の進め方となっているため規模の拡大ができないという課題があります。

このような状態が原因ともいえますが、メンバーの仕事に対するやる気やモチベーションのバラツキは大きく、業務改善や新しいことへの挑戦といった組織的な取り組みが難しいことが、マネジャーの長年の悩みとなっています。解決策の1つは、ソフトスキルが高いメンバー数人をリーダーとしたチームを作り、チーム体制で業務改善を進めることです。実は、今その取り組みを進めているところです。

このように、個人の評価結果分布は、組織全体の状態をよりミクロ的に可視化することができます。マネジャーは感覚的にはメンバーの特徴はわかっているはずですが、メンバー全員をハードスキルとソフトスキルという両軸で定量化して俯瞰することで、メンバー全員の相互比較が容易になり、チーム編成や、上位管理者などへの説明などに有効な情報となります。

3. 重要なソフトスキルの強化

図1に示しているのは両軸分析を実施した会社の一部で、すべて製品開発を行っている組織なのですが、点線で示している中心線よりも下の会社、すなわち、ハードスキルに較べてソフトスキルが低い会社が多いことに気づくのではないでしょうか。製品開発に携わっている組織は、ISO などの技術基準遵守やさまざまなレギュレーション対応などが必要不可欠なこともあり、技術や業務の仕組みといったハードスキルは重視しているものの、チームビルディング、リーダーシップ、コミュニケーションといったソフトスキルはあまり重視していない傾向があり、その表れだと考えています。

繰り返しになりますが、ハードスキルとソフトスキルの両方を高めることが、業務のパフォーマンスを上げるためや業務改善を推進し成果をあげるために必要不可欠なのです。そのためにもぜひ、ソフトスキル向上の必要性を認識して、必要な教育やトレーニングを計画・実施していただきたいと思います。

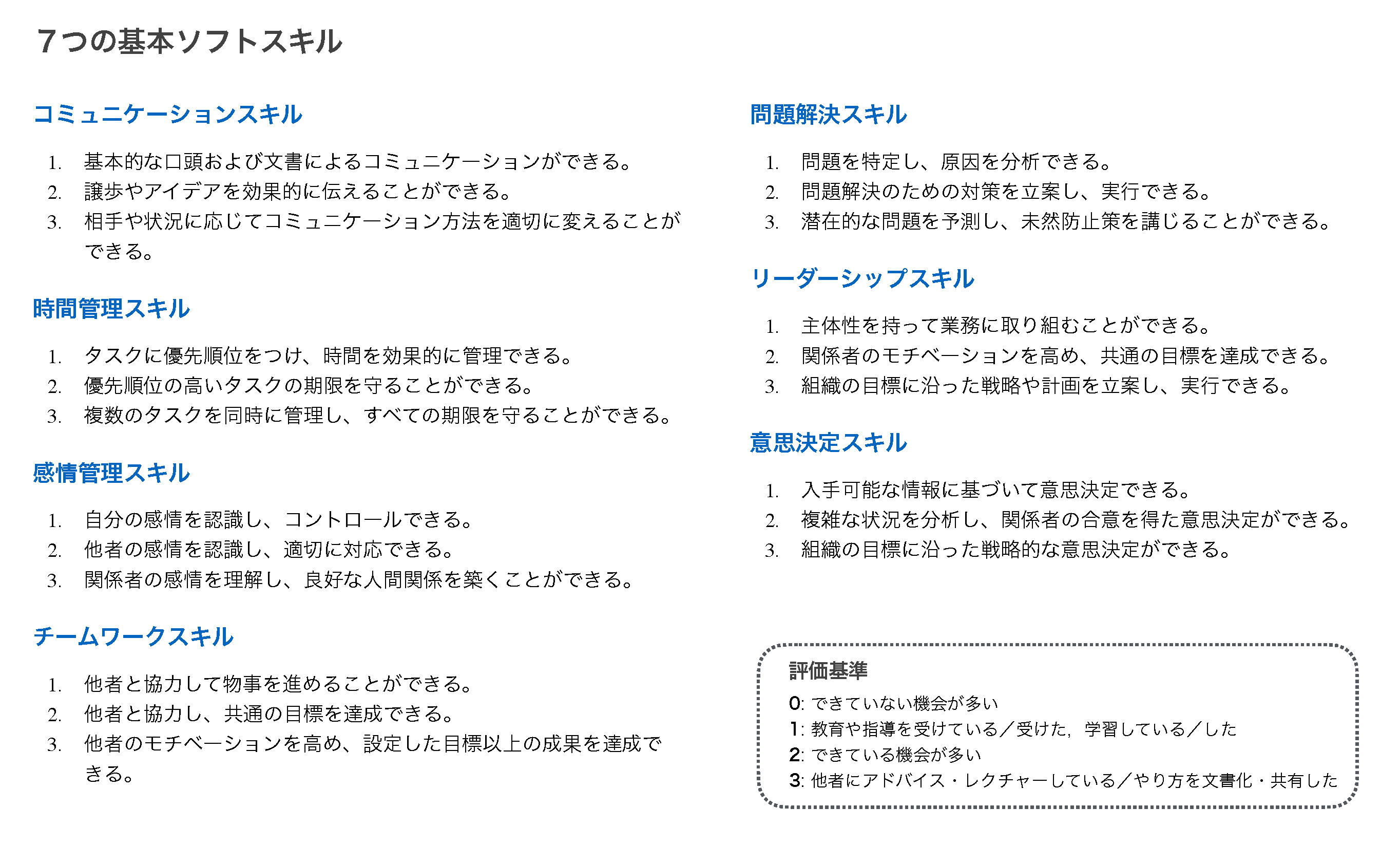

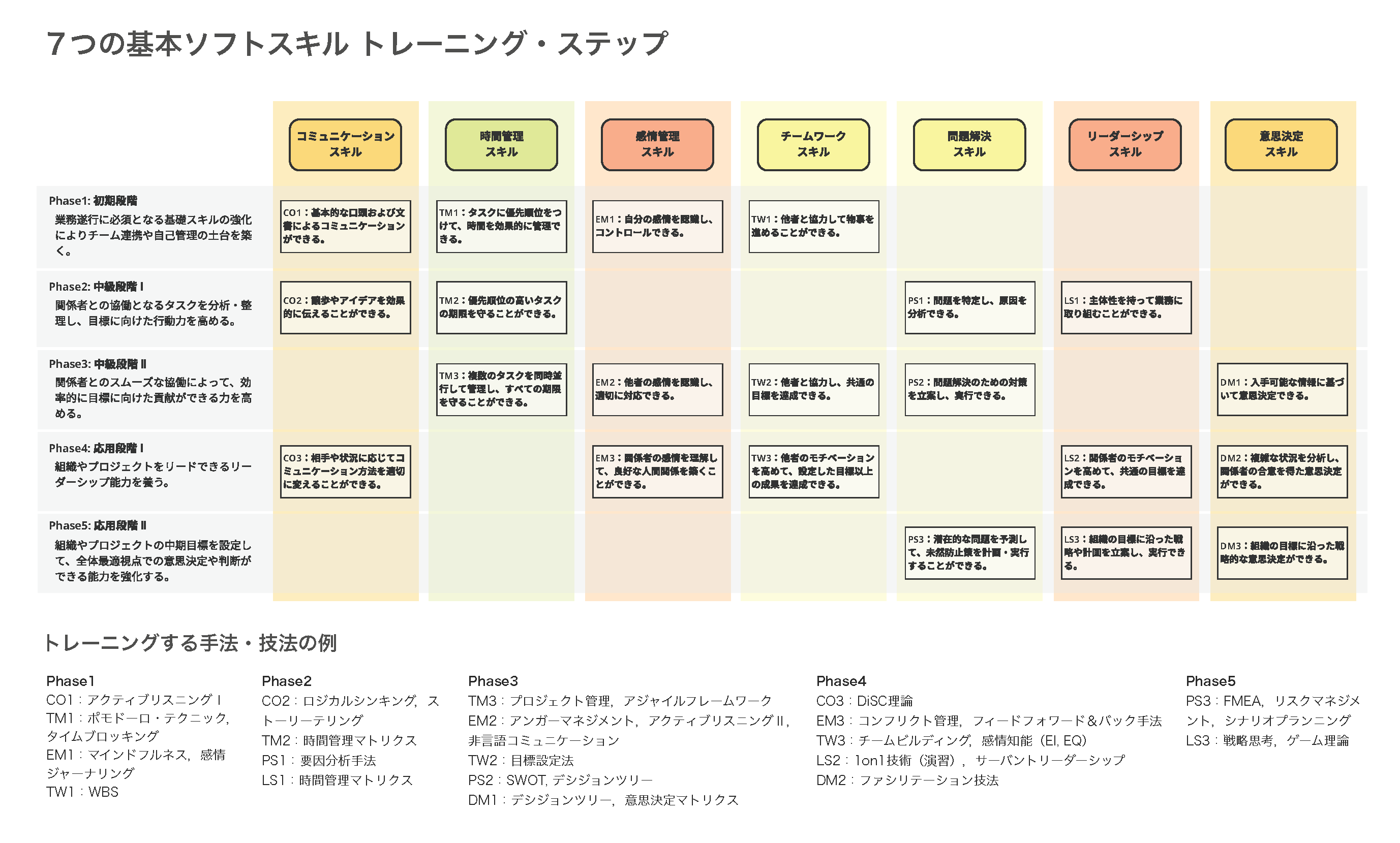

ソフトスキルといっても具体的に何をすればいいのかよくわからないということがあるかもしれません。その場合、図4に示す7つのソフトスキルから取り組むことをおすすめします。これまでの経験から、メンバーに対してこの7つのソフトスキルをバランス良く向上させることが組織の能力を高めることに大きく寄与するといえます。

業務パフォーマンスを向上するための基本ソフトスキル

参考のため、図5に7つのソフトスキルをトレーニングするステップも紹介しておきます。両軸分析などを利用して対象者をグルーピングした上で、7つのソフトスキルをバランス良く、段階的にトレーニングすることが重要です。

7つの基本ソフトスキルをトレーニングする効果的なステップ

4. 最後に

これまでの3回の記事で、業務の改善・改革を進めて、その効果を最大限にするためには、組織文化を把握し、組織文化に合わせた活動にすることが大事であること、そして、そのためには、ハードスキルとソフトスキルという両軸の観点でメンバーと組織を分析することが効果的であることを解説してきました。

製造業に限らず、日本では、ソフトスキルの重要性を理解し、向上のための施策を実践している会社が少ないと感じています。ソフトスキルを重視することは、より組織力を高めるだけでなく、メンバーの仕事や会社への満足度を高めることにつながります。最近よく聞くウェルビーイング経営にもつながるのです。

これまでの3回の連載記事で「両軸の改革」について紹介してきました。この連載を通じて、少しでも多くの人に組織文化の重要性、ソフトスキルの重要性を伝えることができればと願い、「両軸の改革」の紹介を終了したいと思います。

|

執筆者プロフィール 日本ヒューレット・パッカード(HP)に入社し、R&D で半導体テスターなどの製品開発に従事した後、HP全社の開発・製造のデジタル化と仕組み改革にプロジェクト・リーダーとして参加。大幅な開発効率化を実現し、日本科学技術連盟石川賞を受賞。その経験をもとに開発マネジメントやプロジェクト管理、設計プロセスなどのコンサルティングを実施している。 コンサルティングを続ける中で、業務の仕組み改善は、個人の成長を伴うものであるべきとの思いが強くなり、コーチングや心理学を学び、組織と個人の両方に働きかけるコンサルティングを実施するために株式会社 RDPi を設立。組織と個人の両方に働きかけるコンサルティングを実施している。現在、日本ポジティブ心理学協会の理事を務めている。 ●株式会社 RDPi : http://www.rdpi.jp/ ●仕組みと意識を変える RDPi:https://www.facebook.com/rdpi.jp ●やる気の技術:https://www.facebook.com/motivation3.0 ●Email : ishibashi@rdpi.jp |