第16回 SDV 時代における旧来のソフトウェア開発からの脱却と競争優位性確立のための戦略

2025年07月30日「VUCA時代の自己開発と組織開発」と題して継続してきた本連載で、次なるテーマを打ち出すことにしました。

今、自動車業界は電動化、ソフトウェア化、中国躍進、関税など、大きな変革期にあります。中でも「ソフトウェア定義型自動車(Software Defined Vehicle、以下 SDV)」に象徴される「ソフトウェア化」(ソフトウェアが製品価値を定義し、機能や性能を柔軟に追加・変更できるという変化)は、自動車業界だけでなく、多くの製品や業界にとっても避けては通れない大きな潮流になると考えられます。そこで今回から、車載機器を例にとって、ソフトウェア開発がどのような状況下にあり、どのように変化しなければならないかをお伝えします。ハードとソフトとを融合させた独自機能の開発は、さまざまな業界での重要課題となってくると考えられ、ぜひあらゆる業界、開発ドメインに携わる読者の皆さんに興味を持っていただきたいと思います。

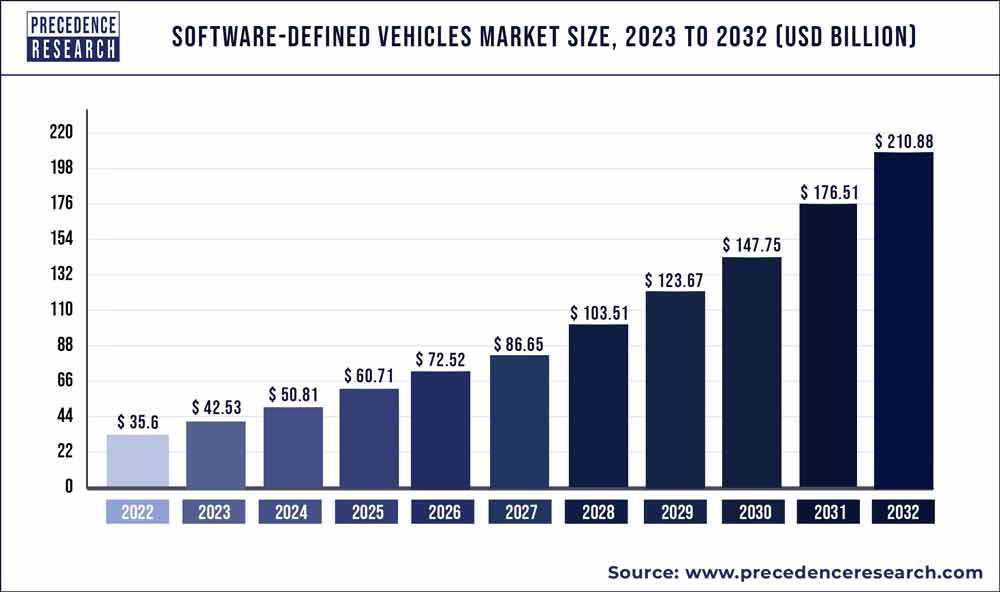

以下のグラフは、SDVの市場規模予測です。このグラフをご覧になって、どのような印象を持たれるでしょうか? SDVの市場規模予測は、自動車メーカーはもちろん、車載機器メーカーにとっても見逃せないビジネスのポテンシャルを示しています。車載機器メーカーにとっても、そして、新たに車載機器の開発を考えている組織にとっても大きなビジネスチャンスとなるでしょう。

実際、SDVへの本格的な移行は、自動車業界に未曽有の変革の波をもたらしています。この変革は、車載機器メーカーにとって、かつてない規模のビジネス拡大機会となる一方で、従来の成功モデルからの根本的な脱却が強く要求されるものとなっています。

これまでの車載機器メーカーは、直接の顧客であるOEM(カーメーカー)の意向や要求を最上位に置き、それに忠実に応えることで事業を拡大することができました。しかし、SDV は OEM とサプライヤーの関係性だけでなく、業界全体の構造そのものが大きく変化しています。開発現場の多種多様なプレイヤーが、目まぐるしい速度で技術進化するビジネス環境への対応を前提としたソフトウェア開発をしなければならない、という新たな現実に直面しているのではないでしょうか?

本稿では、この SDV 時代の現状認識を深掘りし、車載機器メーカーがこの変化に戦略的に対応するための基本方針と、その具体的な開発改革の全体像を紹介します。

1. SDV ソフトウェア開発の新しい現実

1.1 複雑化するソフトウェア開発エコシステム

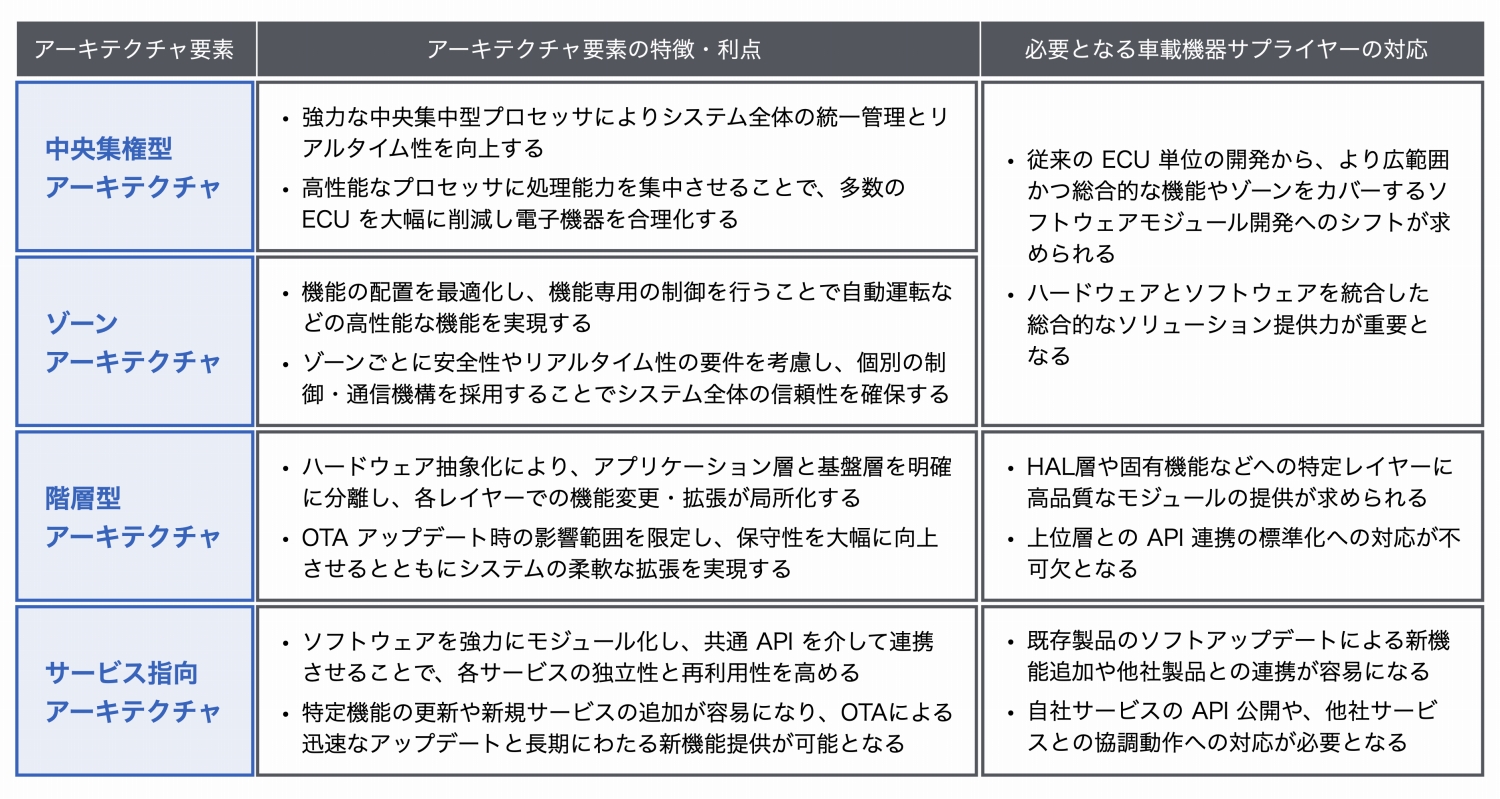

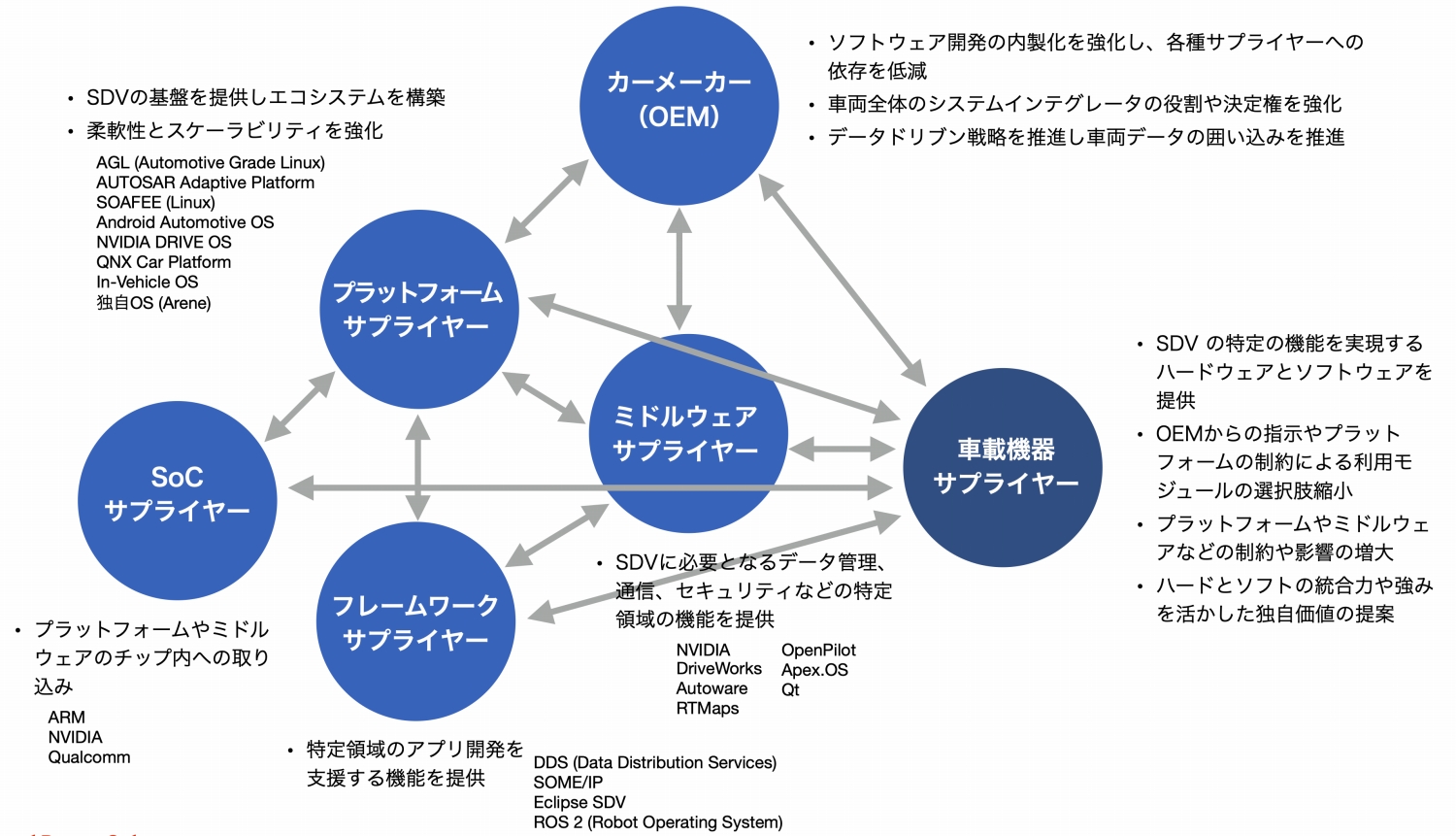

前述のように、SDV 時代の到来は、車載機器メーカーのビジネス環境を一変させています。現状の SDV ソフトウェア開発エコシステムは、未成熟で不確定要素が多く、技術の進化スピードが極めて速いという特徴を持っています。そのため、従来の OEM 中心のビジネスモデルから脱却し、以下のような多角的な視点でのソフトウェア開発への対応が必要不可欠です。

1.2 多種多様なプレイヤーとの複雑な連携

SoC (System on Chip) ベンダー、プラットフォームプロバイダー、ミドルウェアベンダー、フレームワーク・サプライヤーなど、SDV ソフトウェア開発を取り巻くプレイヤーはかつてなく多様化しています。

これらのプレイヤーが、それぞれ異なる技術ロードマップとビジネス戦略を持つ中で、車載機器メーカーは、誰と、どのように連携し、どこで自社の競争優位領域を確立するかを常に再定義し続けなければなりません。単に OEM の要求に応えるだけでなく、エコシステム全体の動向を読み解き、能動的に関係性を構築する必要があります。

2. 従来のソフトウェア開発手法の限界

そのため、SDV に車載機器を提供するためには、組み込みソフトウェア開発のプロセスや手法・技法が中心だった従来のソフトウェア開発の仕組みを大きく変えることが必要不可欠です。しかし、多くの車載機器メーカーでは、以下のような「レガシー」からの負債を抱えた文化・仕組みを前提としたソフトウェア開発からの脱却ができていないことを実感している開発現場が多いのも現実です。例えば、ある車載機器メーカーでは、過去 10 年間で3回の大きなプラットフォーム変更の必要に迫られ、その度に計画を超えるリソース投入となり大幅な利益減少を経験しました。

a) 機器制御が中心のプログラム

特定のハードウェアに最適化された組み込みソフトウェア開発が主流であり、再利用性や汎用性に欠けるケースが多く、SDV 時代に求められる柔軟な機能追加や変更に対応しきれない。

b) 変更や拡張を積み重ねる流用開発

過去の資産を流用し、その上に機能を追加していく開発手法は、短期的な効率性をもたらす一方で、システムの肥大化やアーキテクチャの陳腐化・複雑化を招き、中長期的な保守性や拡張性を著しく損ねるリスクを抱えている。

c) 多くの協力会社を抱えた開発体制

コスト効率やリソース確保の観点から多数の協力会社が開発に参加しており、開発プロセスや手法が統一されていないため、進捗や品質をコントロールできないリスクを抱えている。これは実装工程の成果物の品質不安定にも直結しており、全体としての開発効率を低下させている。

d) ハードウェア仕様確定後に開始するソフトウェア開発

ソフトウェアはハードウェアの機能を実現するための「付帯物」と未だ見なされがちで、ハードウェアの設計が固まってからソフトウェア開発を始める傾向にある。これは、ソフトウェアとその開発方法の進化・深化を阻害し、市場投入までのリードタイムを長期化させる要因となっている。

これらの課題から明らかなように、従来手法では SDV 時代の要求に応えることは困難なのです。このような劇的な変化に対応し、競合他社との差別化を図り競争優位性を確保することは、従来からの改善活動の延長では困難であり現実的ではありません。SDV への適応は、単なる技術導入に留まらず、新たな技術の導入と定着、そして、組織文化、意識改革が要求されます。SDV がもたらすビジネス拡大の機会を最大限に活かすためには、ソフトウェア開発体制を「ソフトウェア・ファースト」の視点で再構築することが、今、最も喫緊の課題であると認識することが重要です。

3. SDVソフトウェアの開発方針

3.1 ボトムアップから戦略的アプローチへの転換

前述のような SDV ソフトウェア開発を取り巻く複雑かつ急速な変化に対応・適応するには、従来の「できることから始める」「単発の取り組みを繰り返す」といったボトムアップのやり方では、もはや限界があります。加えて、このような場当たり的な対応では、SDV 時代に要求されるビジネススピードに対応することもできず、リソースの非効率な投入になる可能性が高いことに気づかされるでしょう。

SDV 時代のソフトウェア開発においては、明確な基本方針・戦略を策定し、その基本方針に沿った取り組みをシステマティックに進めることが重要かつ必須です。それが、SDV エコシステムにおける立ち位置を明確にし、そこに向けた戦略を持つことで、開発リソースを最適に配分し、市場変化に先んじた価値提供を実現することが可能になるのです。

3.2 SDV ソフトウェア開発における基本方針

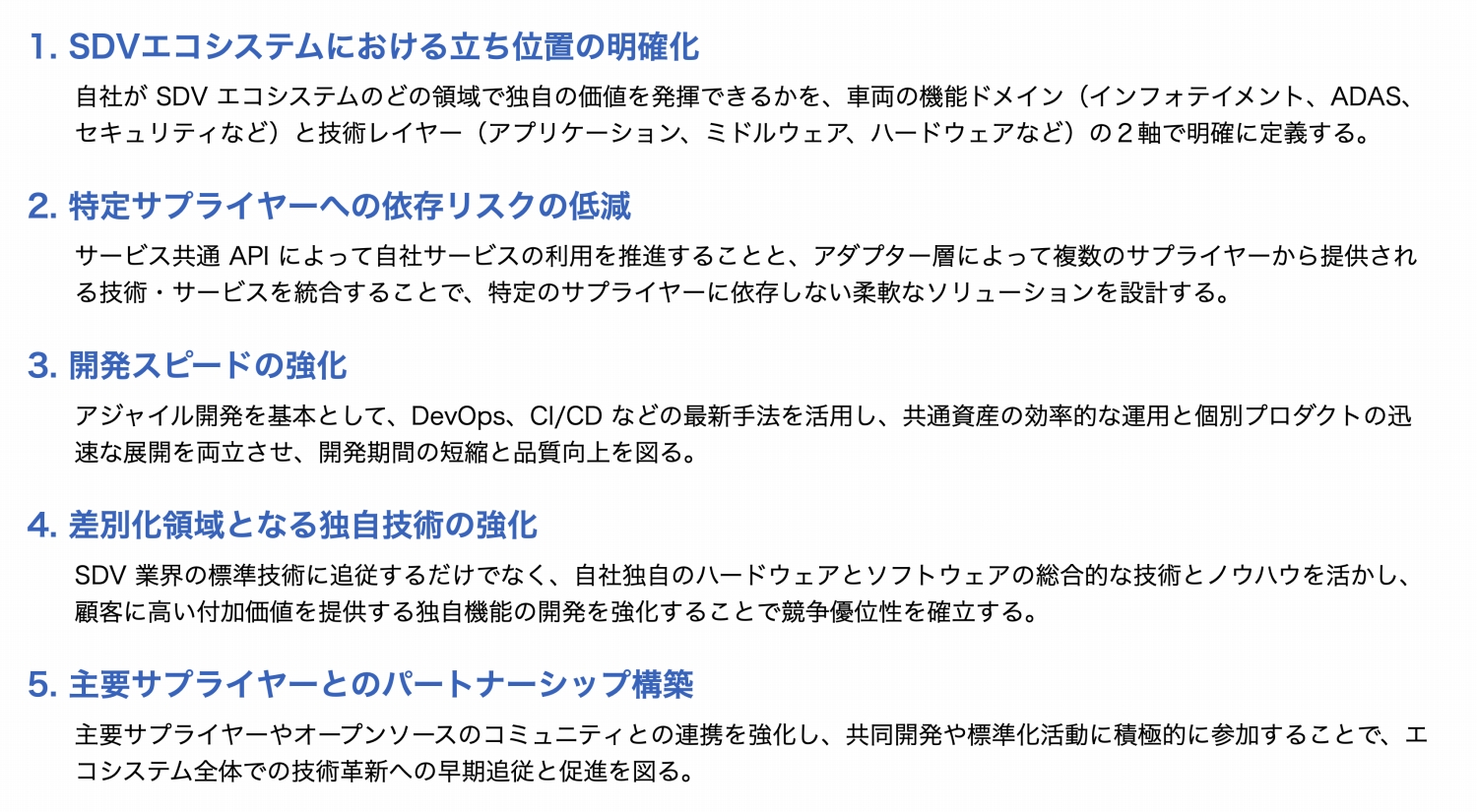

SDV エコシステムにおいて競争優位性を確立し、持続的な成長を実現するためには、以下の5つの基本方針を SDV ソフトウェア開発の基盤とすべきと考えます。

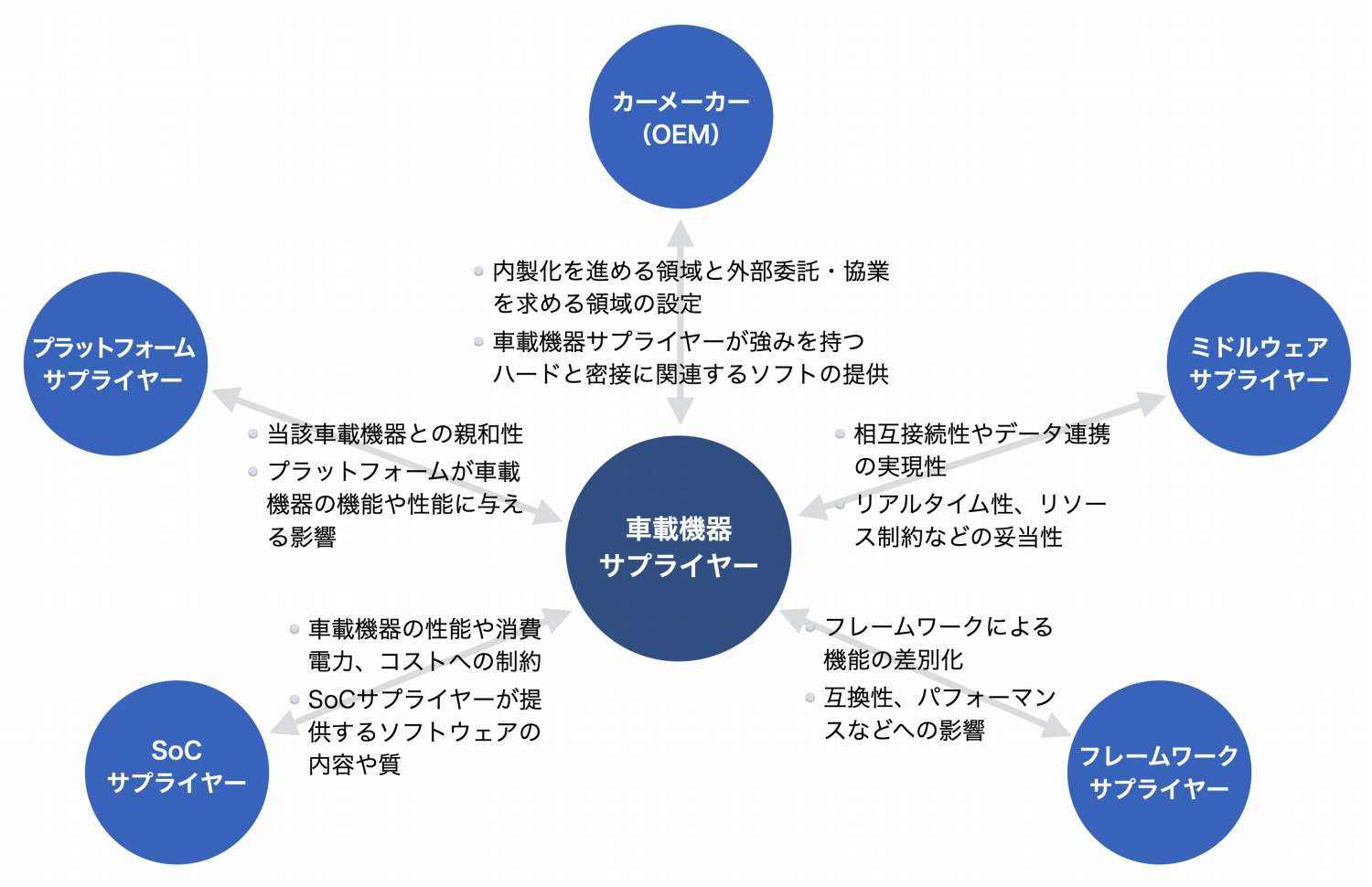

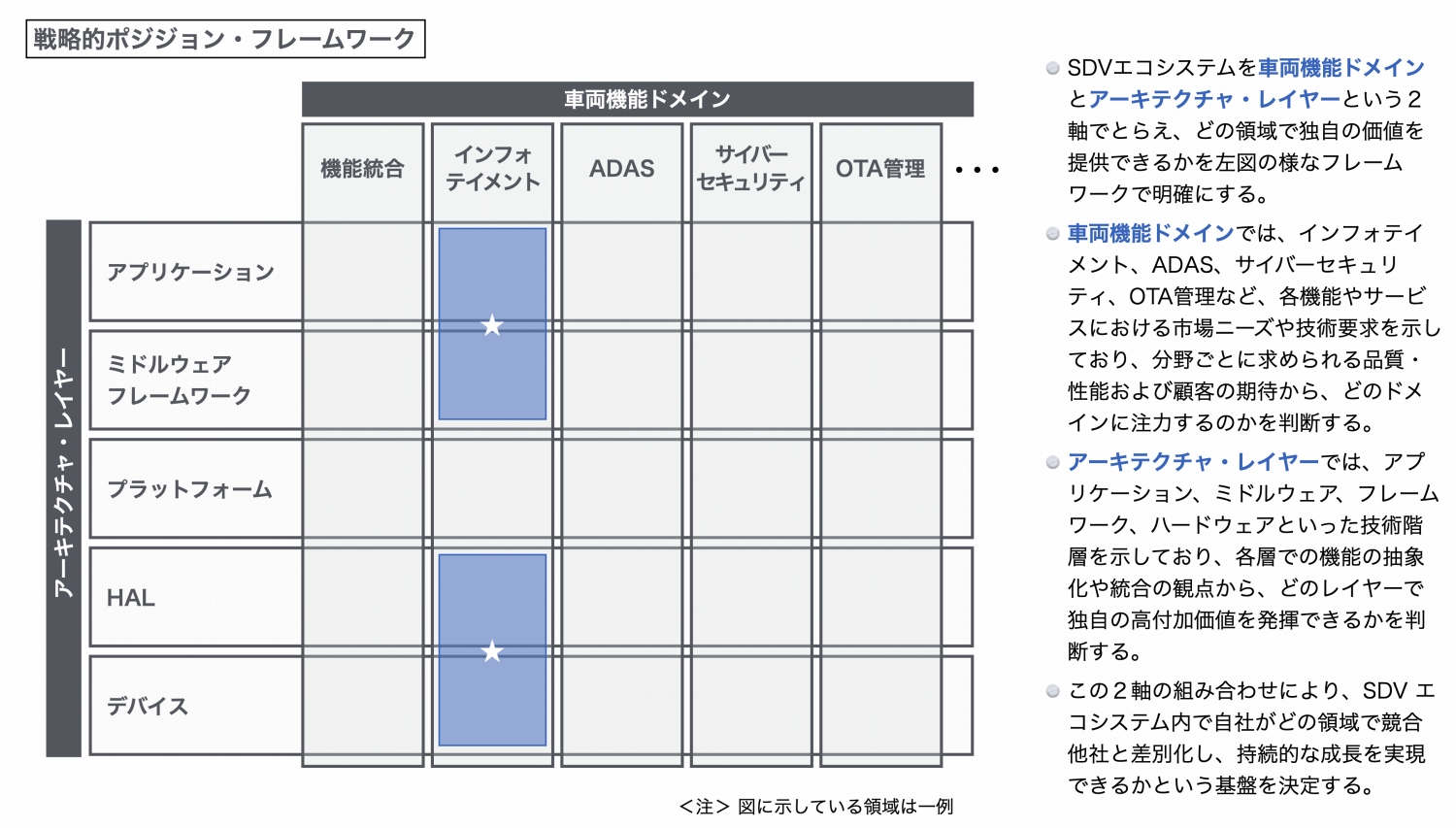

1) SDV エコシステムにおける立ち位置の明確化

SDV エコシステムのどの領域で独自の高付加価値を発揮できるかを、車両の機能ドメイン(例:インフォテイメント、ADAS、セキュリティなど)と技術レイヤー(例:アプリケーション、ミドルウェア、ハードウェアなど)の2軸で明確に定義します。この明確にした立ち位置こそが、リソースを効果的に投入し、競合との差別化を図るための大前提となります。

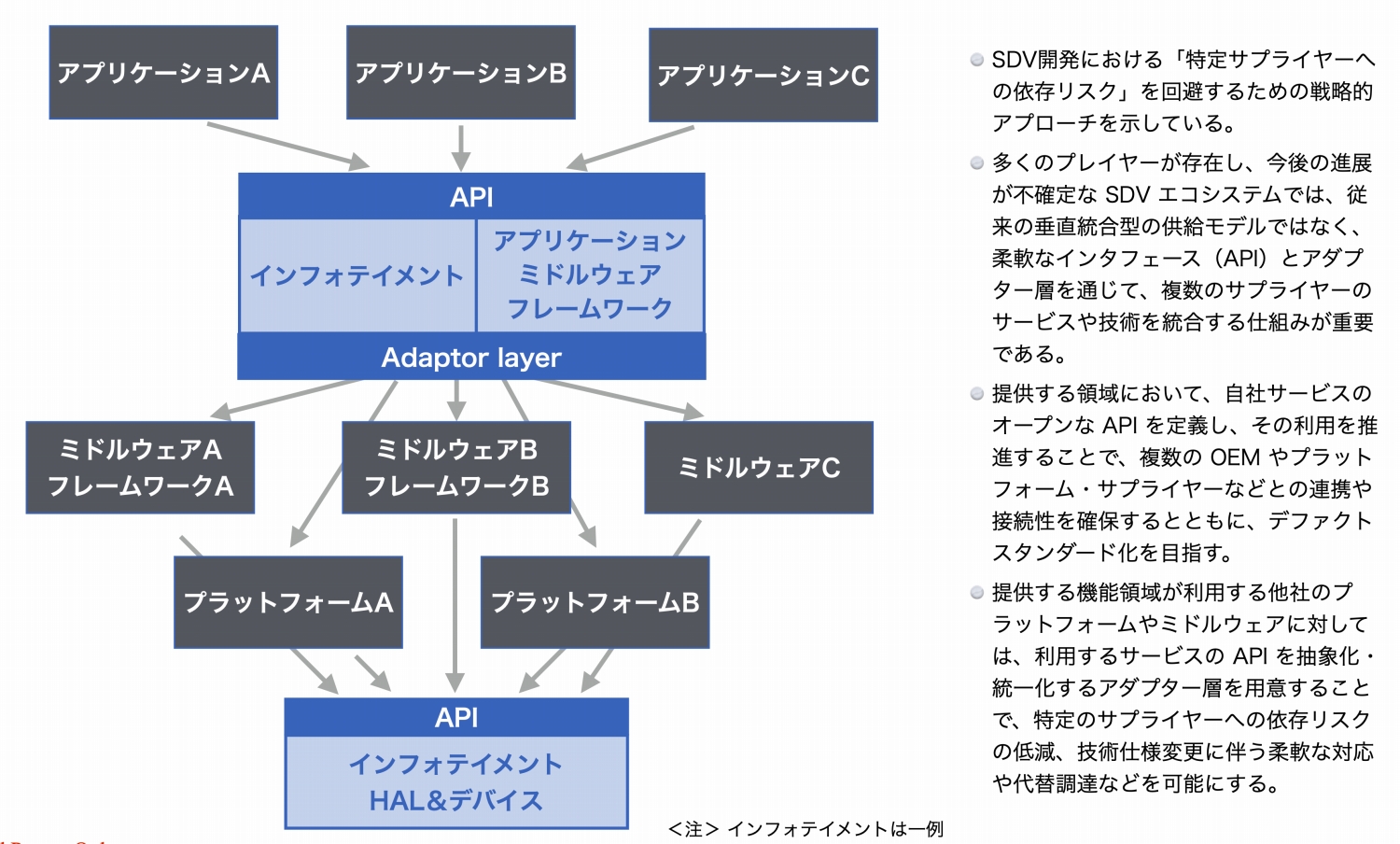

2) 特定サプライヤーへの依存リスクの低減

OEM からの依頼・要求の変更や、採用するプラットフォームやミドルウェアなどの制約、仕様変更の影響増大といった課題に対応・適応できる戦略を採る必要があります。

具体的には、自社サービスのオープンな API を定義し、その利用を推進することで、複数の OEM やプラットフォーム・サプライヤーなどとの連携や接続性を確保し、デファクトスタンダード化を目指します。

また、他社プラットフォームやミドルウェアを利用する際には、アダプター層(コンポーネント同士の接続を仲介し互換性を持たせる層)を設けて利用サービスの API を抽象化・統一化することで、特定のサプライヤーへの依存リスクを低減し、技術仕様変更への柔軟な対応や代替モジュールの採用を可能にします。

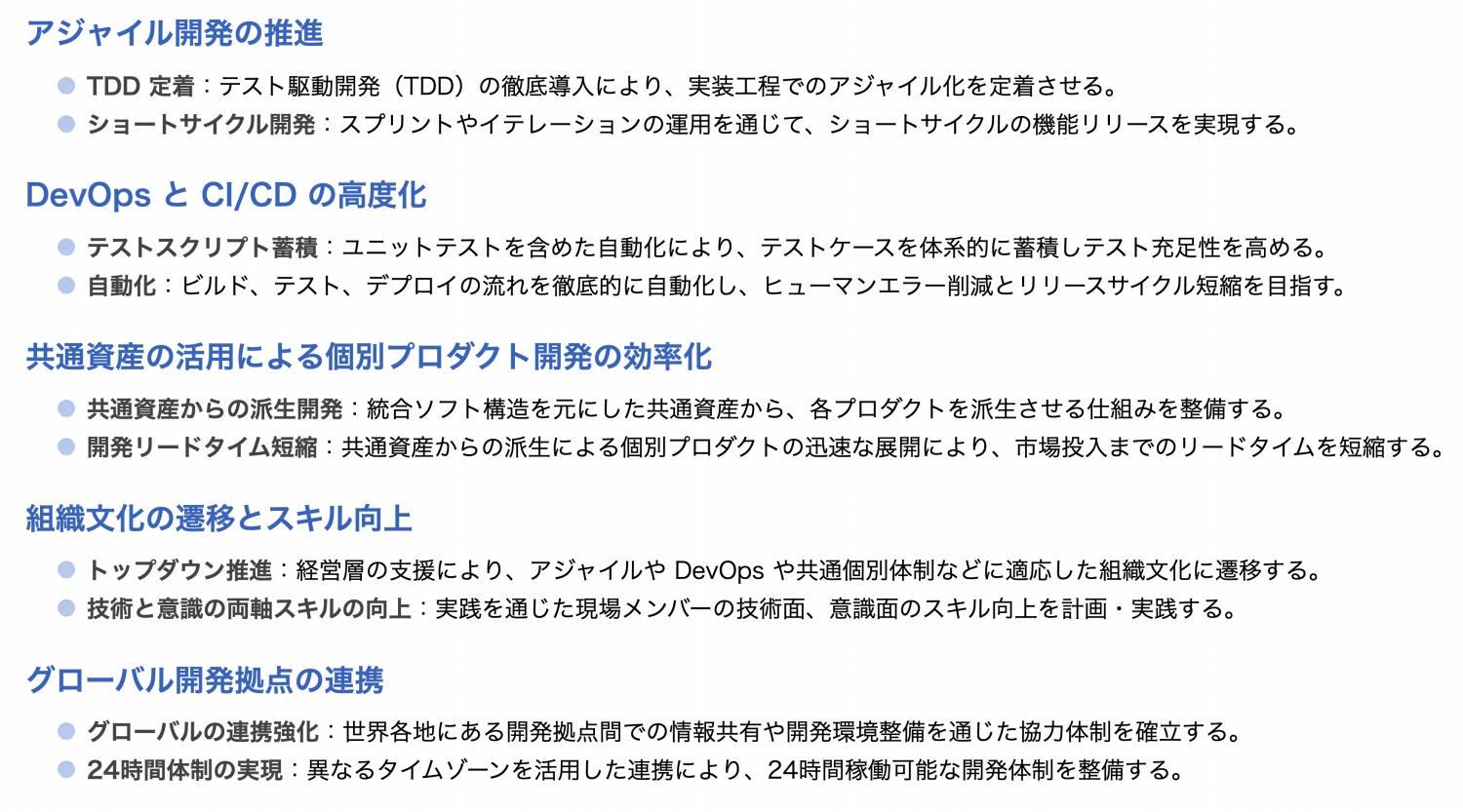

3) 開発スピードの強化

SDV におけるソフトウェア開発は、短期間で高品質なリリースと、目まぐるしい変化への柔軟な対応が要求されます。これを実現するためには、単に仕組みやツールを導入するだけでなく、組織文化を変える総合的なアジャイル化を図ることが不可欠です。

アジャイル開発手法(テスト駆動開発の徹底導入、ショートサイクル開発)、DevOps と CI/CD の高度化(実装工程も含めた開発工程全体の一貫した自動化)、そして共通資産の効率的な運用と個別プロダクトの迅速な展開により、市場投入までのリードタイムを大幅に短縮します。

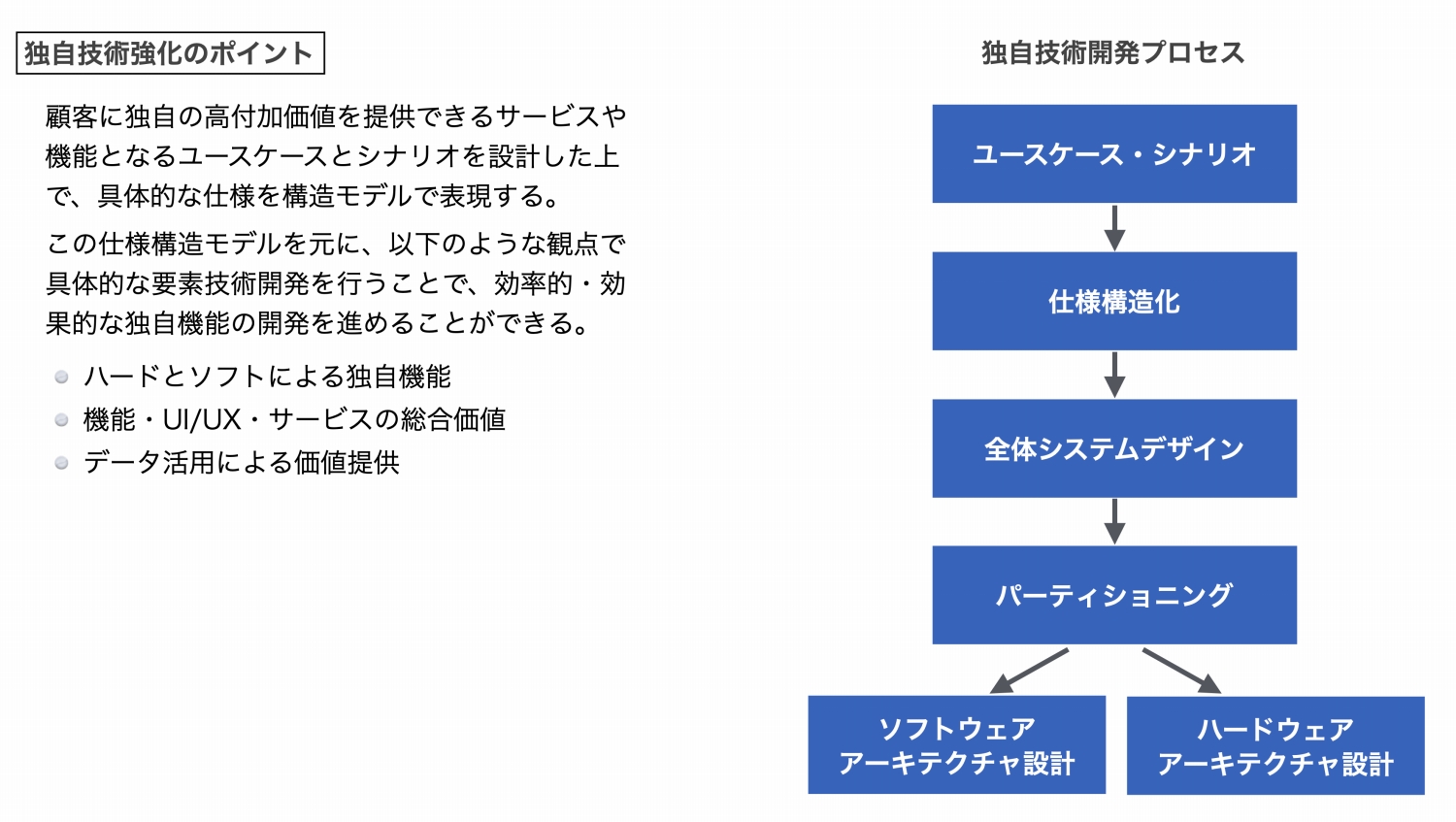

4) 差別化領域となる独自技術の強化

SDV エコシステムでの競争優位性を確立するためには、ハードウェアとソフトウェアの総合的な技術とノウハウを最大限に活かし、顧客に高い付加価値を提供する独自機能やサービスの開発を強化することが重要です。顧客価値を提供するユースケースとシナリオを起点に、ハードウェアとソフトウェアを融合させた独自機能を開発するプロセスを確立します。

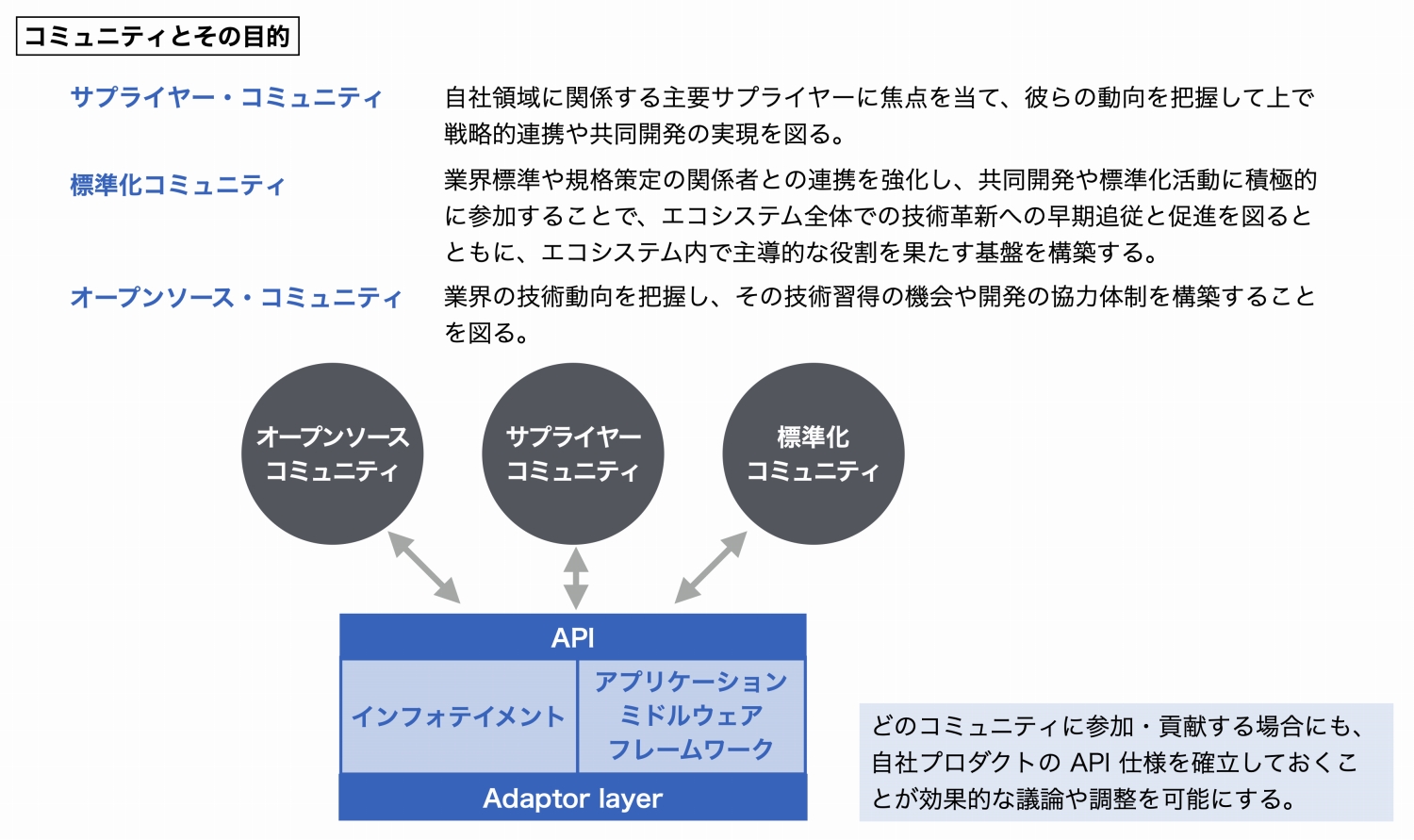

5) 主要サプライヤーとのパートナーシップ構築

不確定要素の多い SDV エコシステムにおいて、単独での技術革新や市場開拓には限界があります。主要サプライヤーやオープンソース・コミュニティとの連携を強化し、共同開発や標準化活動に積極的に参加することで、エコシステム全体での技術革新への早期追従と促進を図ることが重要です。さらに、前述の各基本方針は、エコシステム内で主導的な役割を果たす基盤を構築する上でも極めて重要なものとなります。

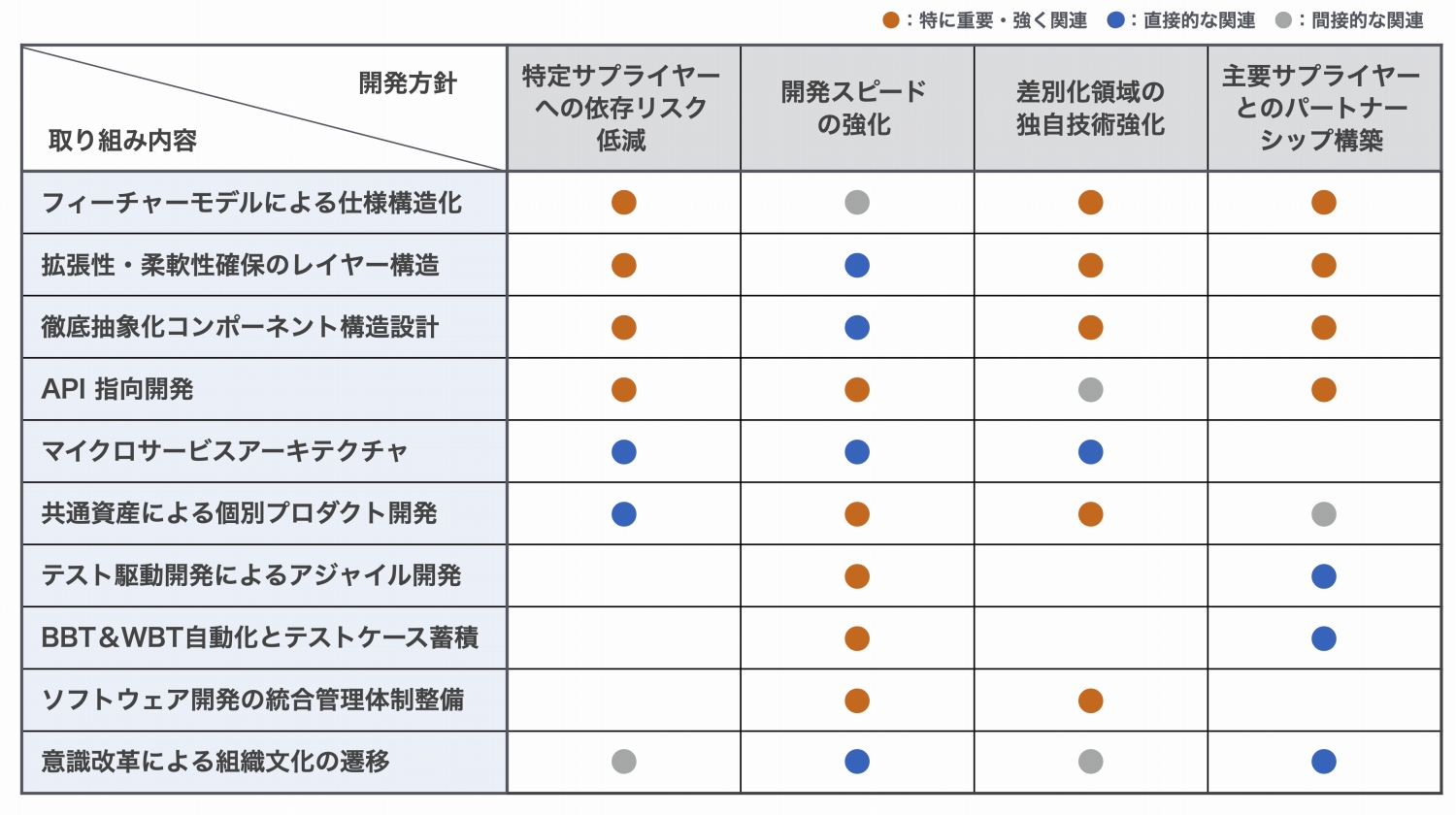

4. SDVソフトウェア開発改革の取り組み

これらの基本方針に基づき、SDV 対応ソフトウェア開発を実現するための具体的な取り組みを紹介します。開発プロセス、開発環境、組織体制、そして個々人のスキルといった多岐にわたる側面からシステマティックにアプローチすることで、総合的な変革を実現します。

以下の表は、各基本方針と、それを達成するために必要な具体的な取り組みをマッピングしたものです。必要なソフトウェア開発改革が、一貫した基本方針に基づいて進められることが認識できると思います。

この表に示されるように、必要となるソフトウェア開発改革は、特定の技術導入に留まらず、開発プロセス、スキル、そして最も重要な「組織文化」の変革を伴います。特に、管理者から現場の技術者まで、すべての関係者のスキル向上とマインドセットの変革が、これらの取り組みを成功させるための鍵となります。

5. 最後に

車載機器メーカーの多くは、すでに SDV 対応のための取り組みを進めているかと思いますが、改めて基本方針や取り組み内容を検討する参考になれば幸いです。そして、これからSDV 対応の車載機器の開発に取り組む組織においては、基本戦略を策定する参考になればと思います。

さらに言えば、冒頭でもお伝えしたように、この SDV で起きている変革は、やがて他の製品分野にも波及し、「ソフトウェア定義プロダクト(Software Defined Product)」として同様の変革を迫ることになると考えられます。

これらの取り組みは、決して容易なものではありませんが、20 年以上にわたって製品開発の現場を見て支援させていただいてきた経験から間違いなくいえるのは、変化に立ち向かう組織こそが、次の時代の成功を手にするということです。

次回は、これらの取り組みの詳細と実践方法について、事例とともにお伝えしますので、どうぞお楽しみに。

これまで長年に渡り、ここで紹介した取り組みを実施してきた経験と実績をもとに、さらに詳細を知りたいなどの問い合わせに対応いたしますので、ご連絡いただければ幸いです。

|

執筆者プロフィール 日本ヒューレット・パッカード(HP)に入社し、R&D で半導体テスターなどの製品開発に従事した後、HP全社の開発・製造のデジタル化と仕組み改革にプロジェクト・リーダーとして参加。大幅な開発効率化を実現し、日本科学技術連盟石川賞を受賞。その経験をもとに開発マネジメントやプロジェクト管理、設計プロセスなどのコンサルティングを実施している。 コンサルティングを続ける中で、業務の仕組み改善は、個人の成長を伴うものであるべきとの思いが強くなり、コーチングや心理学を学び、組織と個人の両方に働きかけるコンサルティングを実施するために株式会社 RDPi を設立。組織と個人の両方に働きかけるコンサルティングを実施している。現在、日本ポジティブ心理学協会の理事を務めている。 ●株式会社 RDPi : http://www.rdpi.jp/ ●仕組みと意識を変える RDPi:https://www.facebook.com/rdpi.jp ●やる気の技術:https://www.facebook.com/motivation3.0 ●Email : ishibashi@rdpi.jp |