第2回 スイッチボックス、そろそろ限界では?複雑な配線、属人化、再現性のなさ…その悩み、解決できます

2025年09月11日

測定環境、こんな状態になっていませんか?

試作基板やユニットの測定時、こんなことに困った経験はありませんか?

・前任者が作ったスイッチボックスが「触ってはいけない聖域」と化している

・配線図が存在せず、動作が謎のブラックボックスになっている

・配線が多すぎて、変更のたびに何本も抜き差し作業が発生

・回路が変わるたびにスイッチボックスごと作り直し

・測定の再現性が保てず、検証の信頼性に不安が残る

スイッチボックスは手軽に測定箇所を切り替えられる手段として長く使われてきました。しかし近年の多ピン化・多品種化・高速化により、その限界が浮き彫りになっています。

スイッチボックスの構成と課題

スイッチボックスとは、リレーやロータリースイッチを使って、信号や測定対象の接続を手動で切り替えるための装置です。

状態を確認するためのインジケータLEDと、回路や配線を切り替えるためのパッチパネルと呼ばれるコネクタも搭載されていることがあります。

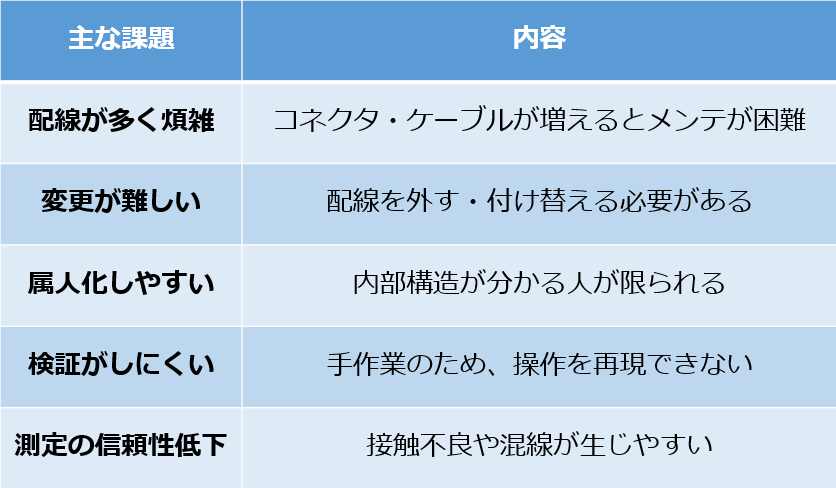

基板を切り替えたり、複数の測定器を共有したりと、現場では今も頻繁に使われています。しかし、スイッチボックスの構成には以下のような課題があります。

スイッチボックスとPXI・LXIの違いとは?

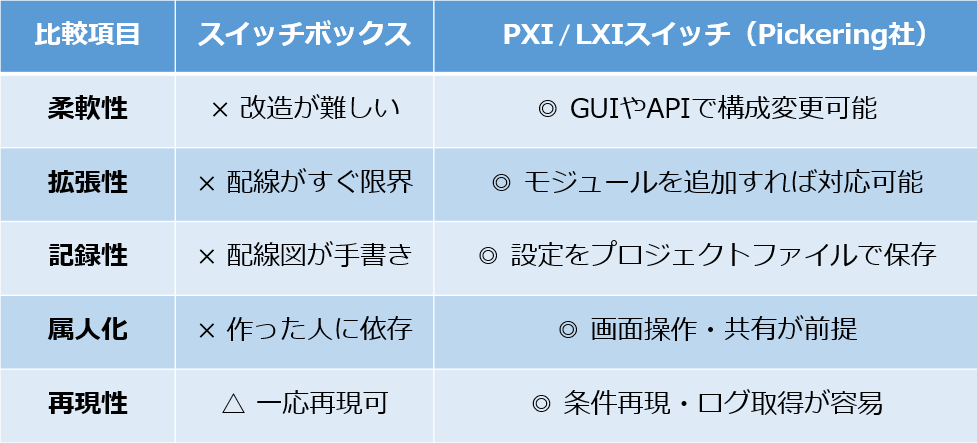

スイッチボックスに代わる選択肢として、近年注目されているのがPXIやLXIのスイッチモジュールです。

特に、ピカリング インターフェース社(Pickering Interfaces社)の製品群は、以下のような特長があります。

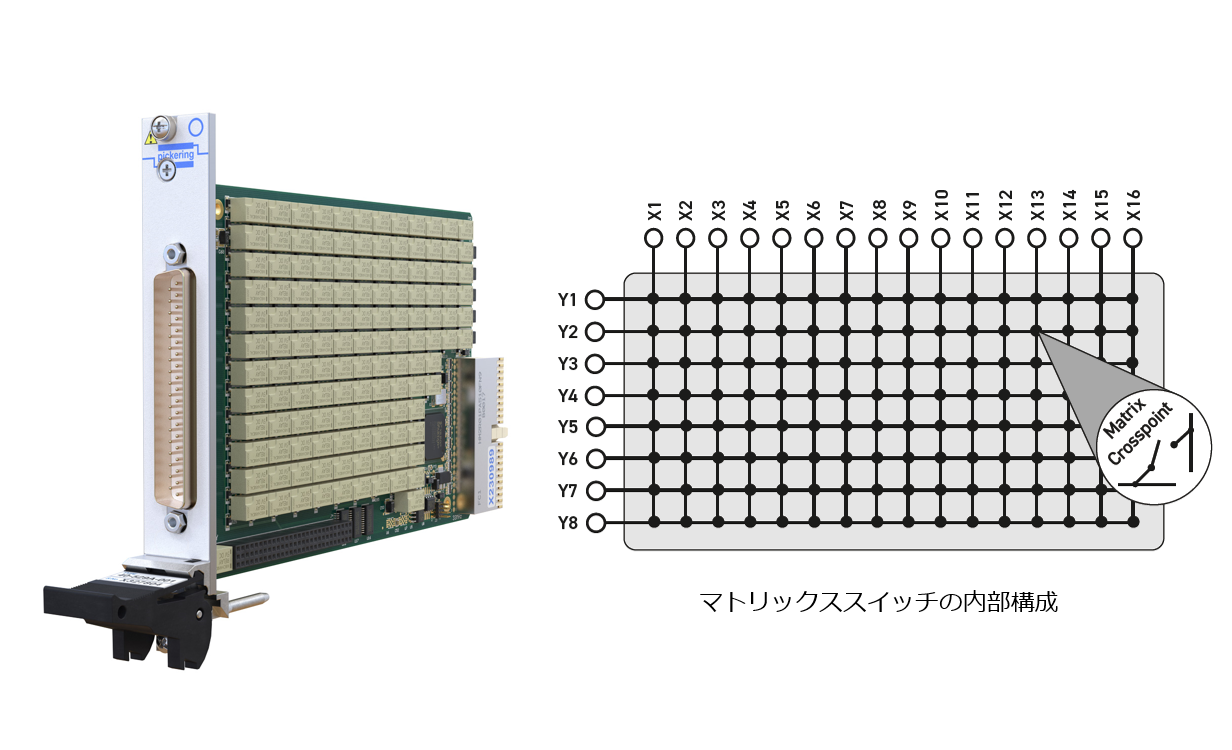

実機例:ピカリング社のPXIマトリクススイッチ

ピカリング インターフェース社では、PXI・LXI形式のスイッチモジュールを1,000種以上提供しており、テストと計測の自動化に最適な製品が豊富に揃っています。

その代表例の1つが、「40-529」シリーズのマトリクススイッチモジュールです。

特徴:

・PXIシャーシ、LXIシャーシに挿すだけで使用可能

・GUI(ソフトウェア フロントパネル、スイッチパスマネージャ)から操作可能

・1枚で最大128ポイントの切替えが可能

・高信頼リレーを採用し長寿命(条件により1億回以上)

詳しくはマトリックススイッチを解説したこちらの動画をご覧ください。

https://www.andor.jp/pickering/pxi/pxi-module/pxi-switching/pxi-matrix-switch-modules/

GUIで「誰でも触れる測定環境」へ

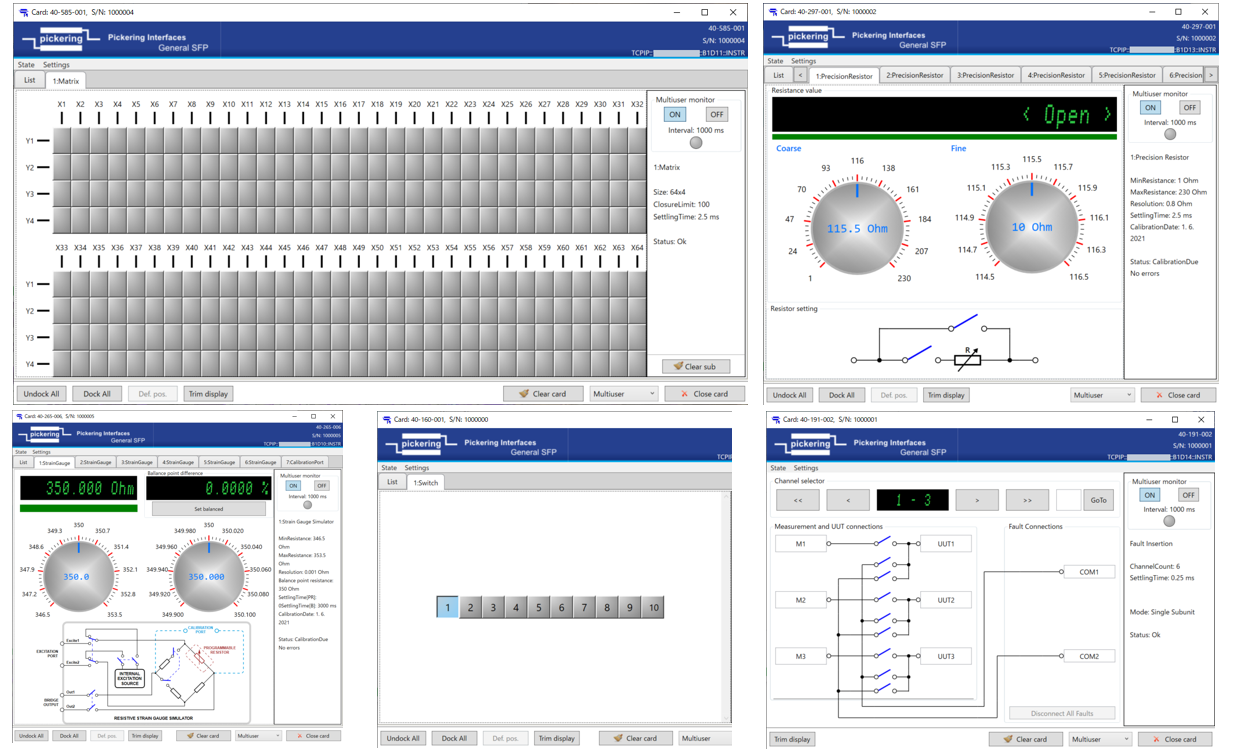

PXIやLXIの強みは、GUIやソフトウェアとの親和性にあります。

ピカリング社が提供する「ソフトウェア フロントパネル」を使えば、配線図のような画面上で接続を簡単に設定することができます。

もう「誰も触りたくないスイッチボックス」は必要ありません。

次に使う人が迷わない、「標準化された測定環境」をすぐに構築できます。

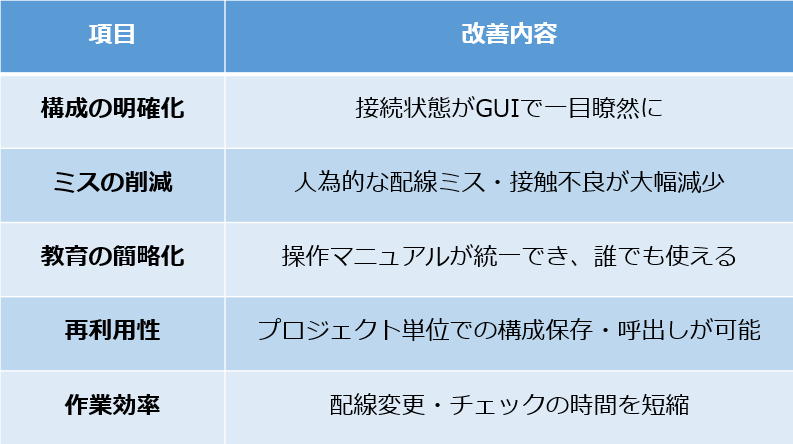

スイッチボックスの更新がもたらす現場の変化

スイッチボックスからモジュール型の自動制御への移行によって、現場には次のような変化が起きます。

市販品の機器を使うことによるメリットと自動化できることのメリットにより、製品の性能テスト、量産テスト、保守の故障解析まで、幅広い用途でメリットが得られます。

次回予告:「PXI?LXI? 手作業、GPIBに変わる自動テストの仕組みとは」

第3回では、いよいよPXIとLXIの基礎と違いについて、もう少し詳しく解説します。

「どっちが自分の測定に向いているの?」と悩まれている方に向けて、選定のポイントや構成例もご紹介します。どうぞお楽しみに!

|

執筆者プロフィール 谷口 正純(たにぐち まさずみ) アンドールシステムサポート株式会社 入社後、組込み機器や産業機器の回路設計を担当。 現在は、自動テスト向けのスイッチングソリューションおよびセンサシミュレーション、JTAGテストツールのマネージャとして、テストおよび計測作業の自動化支援に取り組んでいる。 また、エレクトロニクス実装学会では、テストと計測の自動化を通じて、日本のモノづくりの品質と生産性向上に貢献する活動を推進中。 |